案例简述

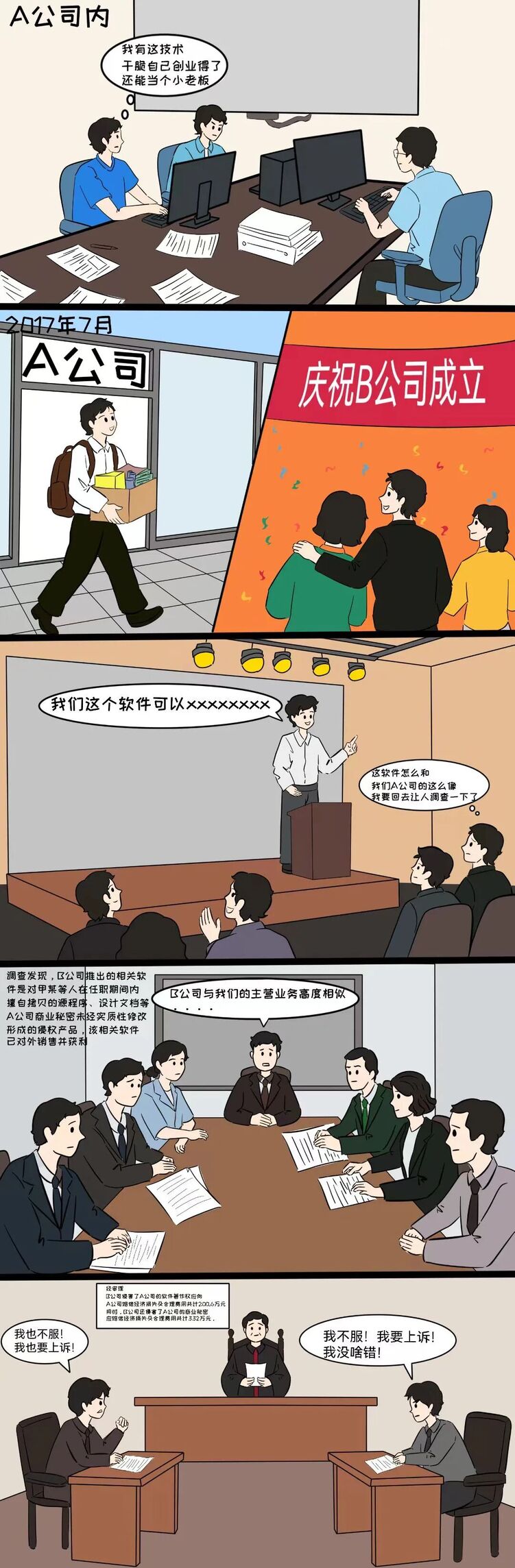

A公司主营业务为提供内容分发与加速(CDN)、数据中心(IDC)、云计算、云安全等服务。该公司根据市场需求独立开发了三款大型软件系统,均具有较高的独创性,公司对其享有著作权。此外,系统的源程序、设计文档等资料也作为A公司的核心商业秘密被严格保密。

甲某曾作为A公司的研发人员参与了上述软件系统的开发工作。自2017年7月从A公司离职后,甲某创立了B公司。此后,甲某陆续“挖”走A公司70多名员工。后经调查发现,B公司推出的相关软件是对甲某等人在任职期间内擅自拷贝的源程序、设计文档等A公司商业秘密未经实质性修改形成的侵权产品,该相关软件已对外销售并获利。

原一审法院认定B公司侵害了A公司的软件著作权,应向A公司赔偿经济损失及合理费用共计200.6万元;同时,B公司还侵害了A公司的商业秘密,应赔偿经济损失及合理费用共计332万元。判决作出后,A公司和B公司均向最高人民法院提起上诉。

A公司的上诉理由为:在原审判决已经认定B公司侵害了涉案软件的著作权和商业秘密的基础上,根据“接触+实质性相似”的侵权认定规则,该软件源程序代码的实际接触者及B公司的法定代表人应与B公司构成共同侵权,承担连带责任。

针对上述问题,最高法认定:

甲某作为B公司的法定代表人及实际控制人,基于其职业背景、职务层级及工作属性,应对B公司所从事的经营活动承担合理的注意义务并统筹管控责任。根据现有证据,甲某有较大可能性知晓且实际参与B公司复制、发行被诉侵权软件的行为,在无其他反证的情况下,应认定其与B公司构成共同侵权。

在商业秘密侵权案件中,法定代表人可能因直接参与或主导侵权行为而承担连带责任。司法实践中,对认定此类责任通常考察三个关键要素:首先需判断行为关联性,即法定代表人是否实际参与了侵权行为的实施,如利用职权获取并披露商业秘密,直接决策或组织实施侵权行为,将侵权所得转入个人账户等,单纯的职务身份并不足以认定责任存在;其次需判断是否存在主观过错,需要证明其存在故意或重大过失,例如严重违反保密义务、明知属于商业秘密仍授权使用以及对员工的侵权行为采取放任态度;最后需判断是否存在因果关系,即法定代表人的行为与侵权结果之间存在因果关系,如直接指令使用窃取的商业秘密进行生产经营活动。当以上要件齐备时,法院往往会判令法定代表人承担连带赔偿责任,情节严重时还可能涉及刑事责任。

律师建议,商业秘密权利人在遭受侵权时,可采取如下救济措施:一方面,重点收集能够证明侵权方法定代表人参与侵权的直接证据,包括相关签名文件、个人账户与侵权收益的资金往来记录、内部邮件及通讯记录等关键证据;另一方面,起诉时可以同时追究企业和法定代表人的连带责任,并申请行为禁令,以防止损害进一步扩大。在侵权行为情节严重且造成重大损失的情况下,权利人还可以考虑向公安机关报案,通过刑事途径追究相关责任人的法律责任。此外,在计算损害赔偿时,除实际损失外,还可参考侵权方的获利情况或适用法定赔偿标准以争取更充分的救济。

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号