案情回顾

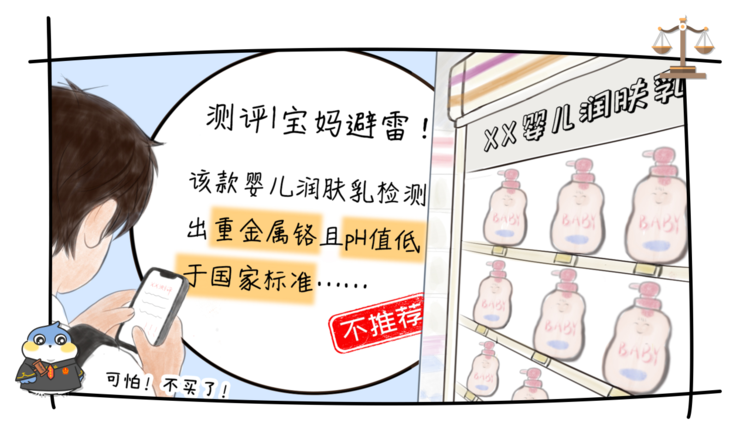

某医药公司是某A品牌婴儿润肤乳的生产商和销售商。2021年3月,医药公司发现某科技公司运营的母婴类测评公众号发布了一篇测评文章,称医药公司生产的A品牌婴儿润肤乳检出重金属铬且PH值低于国家标准,并以醒目字体突出显示。医药公司取得检测报告后发现,该报告在产品名称、型号等内容的记载上均存在瑕疵,且在声明一栏中载明“报告仅用于科研、教学、内部质量控制等活动,不可用作为向社会出具具有证明作用数据的用途”。此后,该公众号又发布团购文章,引用前述测评情况并推广与自己有合作关系的某B品牌婴儿身体乳。

医药公司认为,科技公司发布的测评文章数据失实、描述误导,构成商业诋毁,将科技公司诉至法院,要求对方立即停止诋毁A婴儿润肤乳声誉的不正当竞争行为,连续七日在网络媒体上公开道歉,并赔偿经济损失。

科技公司辩称,其评测内容依据检测报告,并非虚假或误导性信息。

法院经审理认为,科技公司在测评文章中引用的报告内容,本身不属于对外证明作用的数据,文章还通过强化标题、醒目字体等方式突出部分内容,未充分说明指标选取、影响及评分标准,在母婴产品消费群体对安全性敏感的背景下,其行为有失公允,且存在误导性。此外,科技公司在提供测评的同时销售其他同类产品,文章发布后即对合作产品开展团购,并将测评文章作为说明产品优劣的方式,存在通过测评文章获取市场份额的主观意图,超出传递产品信息的合理边界。鉴于网络阅读碎片化、快速化的特征,法院综合考量涉案文章标题与内容契合度等多方面因素,最终认定被告的行为存在误导性,构成商业诋毁。据此,法院判决被告科技公司停止不正当竞争行为,赔偿原告医药公司50万元并消除影响。医药公司不服上诉,二审法院维持原判。

法官心语

林抒蔚 上海市普陀区人民法院知识产权审判庭法官:

一、“第三方测评”应当客观、真实

第三方测评通过比对呈现商品优劣,帮助消费者高效获取信息、促进市场竞争,同时也因直接影响消费选择而与竞争利益挂钩。在互联网场景下,测评参与广、传播快,一旦违法易造成重大且难以挽回的影响。因此,作为有一定关注度和影响力的测评类公众号等经营主体,应当基于正当目的发布内容,坚守客观真实、诚实信用原则,不得误导公众或侵害其他经营者的合法权益,否则可能构成商业诋毁。

二、兼营“带货”业务的测评主体负有更高的注意义务

当测评主体同时涉足“带货”,便兼具评判者与销售者双重身份,其注意义务需显著提升:需更全面、客观地披露商品信息,保障消费者知情权。法院在认定此类行为是否构成误导时,会综合考量文章标题与内容的契合度、检测数据的描述方式、报告适用范围及公众理解习惯等。尤其在专业检验领域,消费者信息获取能力有限、对测评依赖度高,若测评失实,既损害消费者决策主导权,也背离行业规范市场的初衷。

三、理性看待“种草”与测评,谨防消费误导

近年来,随着社交媒体普及,“种草笔记”“第三方测评”成为许多消费者决策的重要参考,然而部分博主、商家通过代写代发、虚构体验、商测一体等手段伪造测评内容,甚至将“科普分享”变为变相营销,误导消费者。消费者网络购物需牢记“三不原则”:不轻信流量“种草”、不点击不明链接、不脱离平台交易。面对“避雷贴”“红黑榜”等信息,应聚焦自身需求,多方核实产品信息,重点关注测评项目的合理性与数据来源的权威性,提升辨别能力,避免落入“测评套路”。

专家点评

胡开忠 中南财经政法大学知识产权研究中心二级教授、博士生导师:

本案审理绝非仅解决个案纠纷,更向社会释放出清晰的司法导向。在流量经济盛行的当下,部分测评机构受利益驱动,编造、传播虚假或者误导性信息。本案判决警示各类测评主体,必须恪守客观真实原则,为规范市场竞争秩序筑牢司法防线。希望该案的审理能促使测评行业回归本源,以客观公正为核心价值,推动行业建立自律机制,助力消费者在更透明的信息环境中做出选择,切实维护消费者合法权益,同时也让企业意识到,唯有靠品质和诚信立足,才能实现长远发展,为行业健康生态的构建注入动力。

法条链接

一、《中华人民共和国反不正当竞争法》

第十一条经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

第十七条经营者违反本法规定,给他人造成损害的,应当依法承担民事责任。

经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的,可以向人民法院提起诉讼。

因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

……

二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》

第十九条当事人主张经营者实施了反不正当竞争法第十一条规定的商业诋毁行为的,应当举证证明其为该商业诋毁行为的特定损害对象。

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号