武汉法院知识产权司法保护状况

(2023年)

2023年,武汉法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,积极履行知识产权司法保护职能,不断推进审判机制改革创新,为武汉建设具有全国影响力的科技创新中心提供了有力的司法保障。

一、立足审判职能,提高知识产权司法保护水平

(一)知识产权案件审判总体情况

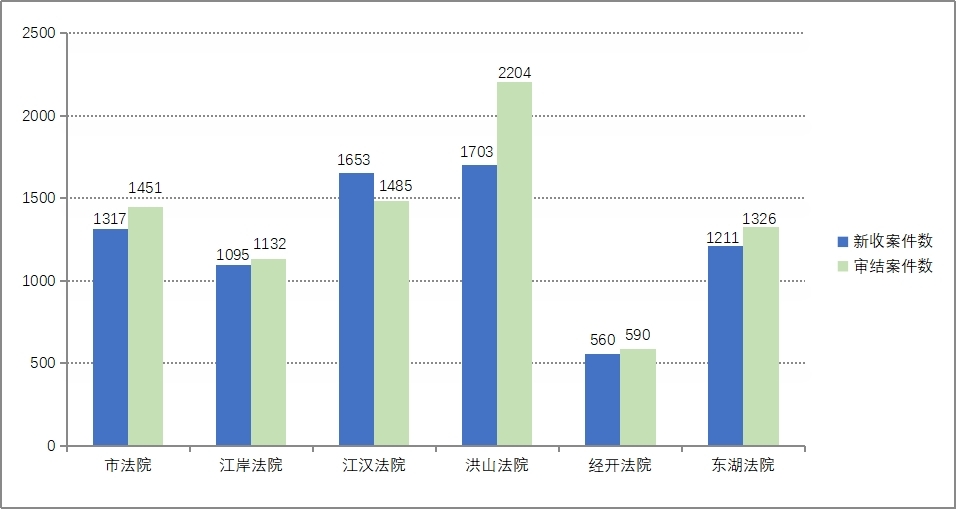

2023年,武汉两级法院共新收各类知识产权案件7539件,审结8188件(含旧存,下同)。其中,市法院新收知识产权案件1317件,审结1451件;5家基层法院新收知识产权案件6222件,审结6737件。按案件大类划分,新收民事案件7479件,审结8133件;新收刑事案件38件,审结32件;新收行政案件3件,审结4件。

图1:2023年度武汉两级法院新收及审结案件图

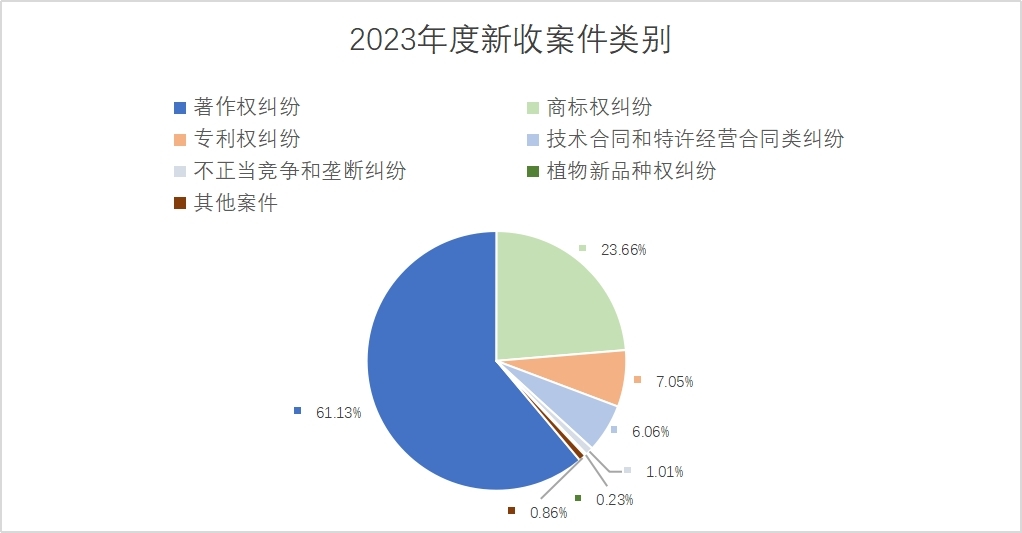

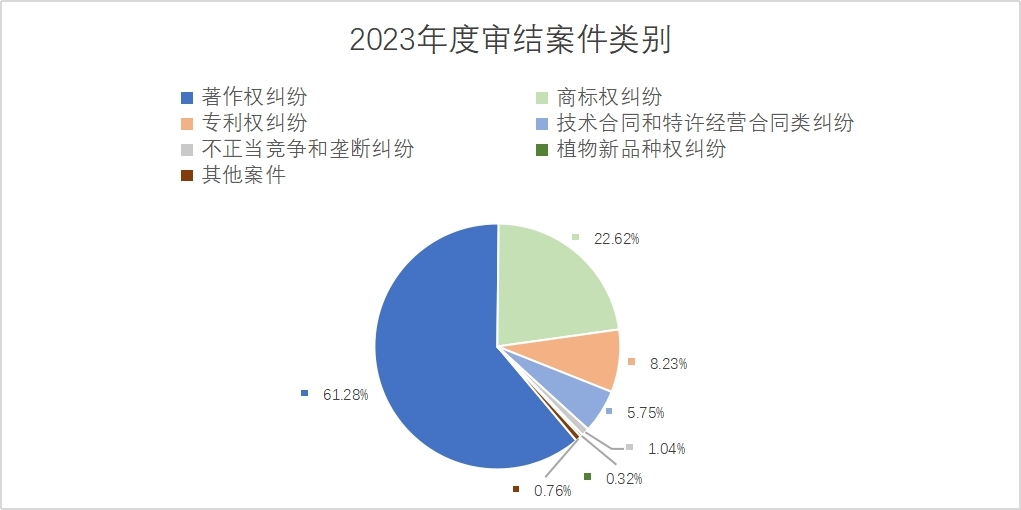

从具体案由看,新收著作权纠纷案件4597件,审结5006件;新收商标纠纷案件1779件,审结1848件;新收专利纠纷案件530件,审结672件;新收技术合同和特许经营合同纠纷案件456件,审结470件;新收不正当竞争和垄断纠纷案件76件,审结85件;新收其他知识产权纠纷案件65件,审结62件。全部审结案件中,涉专利、计算机软件、植物新品种等技术类案件达1105件。

图2:武汉两级法院新收知识产权案件分布图

图3:武汉两级法院审结知识产权案件分布图

(二)知识产权审判荣誉和成绩情况

坚持推进精品案件战略,以高质量审判铸就知识产权司法保护品牌,不断扩大武汉法院知识产权审判的影响力。2023年,市法院审理的侵害“京山桥米”地理标志商标案入选“中国法院50件典型知识产权案例”,侵害“1917”商标案裁判文书获评全国法院“百篇优秀裁判文书”,侵害“嘧啶胺”技术秘密纠纷案获评全国法院技术类典型知识产权优秀裁判文书二等奖;侵害“条烟箱成品出库系统”发明专利申请权纠纷案等四案入选“湖北法院知识产权司法保护十大典型案例”,侵害“半导体激光器芯片”技术秘密案、“定位导航算法软件”著作权权属争议案等六案入选“湖北法院保障创新开放发展十大典型案例”。武汉知识产权审判庭被国家知识产权局、最高人民法院等四部委评为“全国知识产权保护工作成绩突出集体”,东湖新技术开发区人民法院东湖科学城法庭获评“人民法院知识产权审判工作先进集体”荣誉称号。聚焦知识产权审判领域出现的前沿难点问题,及时总结审判经验,两级法院干警在《人民司法》《中国版权》等国家级刊物上发表调研文章20余篇,武汉知识产权审判庭植物新品种权司法保护工作在全国种业知识产权保护培训上作经验交流,并为《知识产权审判指导》刊发。

二、主动融入大局,服务经济社会高质量发展

积极回应武汉建设具有全国影响力的科技创新中心、湖北加快建设中部地区崛起重要战略支点的司法需求,聚焦重点领域、关键技术、新兴产业,为服务保障经济社会高质量发展持续贡献司法力量。

(一)加强技术成果保护,护航创新发展

加大对科技创新成果的保护力度,强化司法裁判对科技创新的激励引导作用,稳定企业投资科研开发的预期,保护企业创新创业热情。在“电力磁高速电机转子结构”专利权属纠纷中,依法认定员工将在原任职公司完成的技术成果交新任职公司申报专利的行为违法,确认专利权归原任职单位所有,切实维护研发企业的科技成果所有权。积极采取证据保全措施,破解专利维权诉讼取证难题。在侵害“太阳能电池片串焊机”发明专利纠纷中,依法裁定对被诉侵权人生产车间使用的设备执行证据保全,固定被诉侵权设备型号、技术特征、使用数量等关键证据,判决侵权人停止使用并赔偿经济损失70万元。发挥确认不侵权诉讼的制度效能,在“水胶体造口袋底盘”发明专利侵权争议中,在确认原告使用的技术与专利技术不同的情况下,判决确认其行为不构成侵权,让企业吃下“定心丸”,安心发展经营。

(二)加强商标权保护,助力品牌发展

以公平竞争为导向,严厉打击商标攀附、仿冒搭车、恶意抢注等商标侵权行为。加大涉公众健康领域商标侵权的惩处力度,对假冒茅台、泸州老窖、白云边等酒水饮料和假冒周黑鸭、味福、劲宝、徐福记、酒鬼花生等食品调料案件,依法从重判处赔偿,维护公众健康。加大驰名商标保护力度,制止打“擦边球”的行为。在“米芝莲”商标侵权案中,依法制止使用“米其林”商标粤语翻译宣传餐饮服务的行为,彰显了中国法院平等保护中外权利人合法权益的大国担当。在“华润”商标侵权案中,依法认定“华润”商标为驰名商标并给予跨类保护,打击搭便车蹭品牌的行为。树立诚信导向,坚决制止恶意抢注、囤积商标牟利等扰乱商标注册使用秩序的行为。在涉“老汉口”商标系列侵权案中,不支持权利人滥用包含地名的餐饮服务商标,保护善意经营者的使用权,维护正常的市场经营秩序。

(三)加强著作权保护,促进文化繁荣

积极发挥著作权案件审判对文化传播的促进和保障功能,平衡保护文化艺术创作者、法人单位和社会公众的利益。在“室内定位导航算法软件”权属纠纷案中,依法认定该算法软件为特殊职务作品,确认企业享有除署名权以外的软件著作权权利,避免职务作品为个人占有。高度重视网络游戏、短视频、在线直播等新文化业态领域著作权保护,促进文化创意产业发展。明确著作权授权使用的边界,在《灵笼》动画著作权侵权案中,明确作品中的角色、元素等可独立给予著作权保护,被许可人超越著作权授权使用范围的行为属于侵权行为。在《热血传奇》游戏侵权案中,综合考虑游戏故事情节、架构、人物角色、装备、道具、场景设置等,认定被控侵权游戏构成侵权作品,判令被告停止发行侵权游戏并赔偿经济损失100万元。

(四)加强品种权保护,保障“三农”振兴

积极服务国家“种业振兴”战略,维护品种权人合法权益,保障国家粮食安全。加大对假冒伪劣、套牌侵权等涉种业违法侵权行为的打击力度,净化种业市场。合理分配侵害植物新品种权的举证责任,在涉“广良甜27号”“开科源5号”等品种权纠纷案中,在被控侵权人未提出有效反驳意见亦不申请重新鉴定时,依法认定品种权人提交的检测报告的有效性。细化植物新品种侵权损害赔偿计算方法,在当事人事先约定有损害赔偿数额时,按双方有关侵权损害赔偿的约定确定赔偿数额,让侵权人为故意侵权付出应有代价。注重源头治理,与湖北省种子协会开展座谈交流,引导种子批发、零售企业做好进销货记录,增强风险防范意识,从源头打击侵权行为、净化种业市场。

(五)依法制止不当竞争,规范竞争秩序

严厉惩治扰乱竞争秩序的不正当竞争和垄断行为,塑造诚实守信、公平竞争的市场经营秩序。在侵害“DFB半导体激光器芯片”技术秘密案中,认定离职员工非法披露原任职公司商业秘密给同业竞争公司构成侵权,判决侵权人赔偿权利人经济损失及维权开支2000余万元。依法保护知名企业字号权益,发挥字号识别区分市场主体的标识作用。在涉“长航”企业名称不正当竞争案中,认定在控股关系结束后继续使用原母公司字号行为构成不正当竞争,保护企业核心品牌价值,避免社会公众混淆。高度重视互联网领域不正当竞争案件审判,结合行业发展态势和协会自律规则,为互联网行业竞争划定行为边界。在涉“微信”“抖音”群控案件中依法认定不当获取他人软件用户数据、干扰他人软件正常运行的行为构成不正当竞争,维护互联网行业正常竞争秩序和消费者合法权益。

三、深化改革创新,推进审判体系现代化

坚持以创新的精神保护创新,优化知识产权审判职能体系,持续推进知识产权“三审合一”审判机制改革、技术类案件跨区域管辖、技术事实查明体系建设、多元解纷机制完善等司法改革,全面提升知识产权司法保护效能。

(一)深化“三审合一”审判机制改革

推进知识产权审判领域“三审合一”改革,增强知识产权民事审判和行政执法、刑事司法程序有序衔接,突出刑事、行政、民事一体化保护效能。发挥刑事司法保护作用,惩治严重侵权行为。在侵害“超低衰减光纤”制备技术秘密案中,判处侵权人有期徒刑三年并附加罚金刑,保护了长飞光纤等重点高新企业合法权益。在涉“AG视频链接”著作权侵权案中,依法将故意避开权利人技术防范措施的行为纳入侵害著作权犯罪,有效打击新型侵权犯罪行为。坚持支持与监督并重原则,发挥知识产权行政审判对行政执法的监督作用。在“黄陂老中医”行政许可案中,依法判决撤销行政行为,维护在先字号权利人的合法权益。发挥典型案件教育、示范作用,在销售假冒白云边酒行政处罚争议案中,邀请市场监管部门、司法行政部门执法人员旁听案件审理,通过“案例+理论”“对话+实战”的形式,提高行政执法人员能力和水平,力争从源头减少行政争议。

(二)积极履行跨区域管辖审判职责

发挥市法院集中管辖全省技术类案件的制度优势,全年共受理跨区域管辖的专利技术类案件1027件,涉及襄阳、十堰、宜昌、黄石、黄冈等多个地市。针对跨区域管辖案件中当事人诉讼不便问题,积极推广适用在线诉讼,采取网上立案、电子送达、在线调解等措施,打破时空限制,实现“数据多跑路,群众少跑腿”。推动知识产权案件卷宗、物证流转电子化,开展3D证据扫描存储,切实提高知识产权审判效率和信息化水平。

(三)建设“五位一体”技术事实查明体系

积极探索推进专家陪审、专家证人、技术调查官、技术咨询、技术鉴定“五位一体”的技术事实查明体系,提升技术类案件裁判质量。依托武汉丰富的科教资源,加强与在汉高等院校、科研院所和专利审查机构的联系,寻求外部智力支持。建立专家陪审员制度,与国家知识产权局专利审查协作湖北中心签订战略合作框架协议,建立专利审查授权和司法保护衔接机制。建立技术调查官制度,从专利审查协作湖北中心择优选任11名资深审查员作为人民陪审员,全程参与发明专利、计算机软件等高技术含量案件审判。2023年邀请审查员以专家陪审员、技术调查官等身份参与技术类案件审理105件次。积极争取湖北省科协等单位支持,建立覆盖机械、电学、通信、集成电路、化工、材料、工程、医药、作物育种九大领域的专家名册,为重大技术类案件裁判提供专业技术咨询。落实专家证人出庭制度,积极保障当事人聘请专家证人辅助说明技术争议事实、发表专业判断意见的权利,通过专家证人到庭陈述,提高对特定技术问题判断的科学性。

(四)持续完善知识产权多元解纷机制

大力推进知识产权争议一站式多元解纷机制建设,与武汉知识产权保护中心、武汉东湖新技术开发区民商事金融调解中心、湖北省版权保护协会调解委员会等签订委托调解协议,建立小额知识产权纠纷诉前调解机制,为当事人提供更多纠纷解决方式和便利条件。持续深化“府院联动”,强化行政调解的司法确认机制,共促矛盾纠纷多元化解。联合武汉市市场监督管理局出台《关于知识产权纠纷行政调解协议司法确认的工作指引》,就有关行政调解确认案件的管辖、办理流程等做出明确规定,积极发挥行政机关调处知识产权纠纷的作用。

四、践行能动司法,为新质生产力保驾护航

围绕知识产权创造、运用和保护中的难点热点问题,主动回应社会创新需求,以优质高效的司法保护为科技创新蓄势赋能,打造“鼓励创新、宽容失败”的创新创业环境,激励新质生产力的生成与发展。

(一)发挥制度引领作用,优化科技创新环境

认真贯彻落实省委、市委加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设的总体部署,制定《充分发挥司法审判职能 保护创新主体积极性和合法权益的八条措施》《强化知识产权司法保护和执行司法联动,服务全国统一大市场建设的实施意见》,从加大科技创新成果司法保护力度、准确界定职务发明成果归属、合理划分技术开发风险负担、助力科技成果运用和价值实现体系建设等方面提出明确举措,助力高新技术企业有效运用和保护科技创新成果,推动科研人员和企业共享科技创新收益。

(二)准确适用保全措施,维护司法权威公信力

秉持公正高效善意文明理念,充分考量保全措施合法性、必要性与适当性,及时审查处理各类保全申请。对侵权成立可能性较大,且有重复侵权、逃废债务等情形的,积极支持权利人的财产保全申请,保障胜诉权益;对侵权与否一时难以判断,被诉侵权人无规避执行行为的,慎重采取财产保全措施;一审判决认定侵权成立,权利人申请财产保全且愿意提供担保的,原则上予以同意。充分考虑知识产权诉讼维权取证难的特点,对被诉侵权人一方所持有且不能通过公证购买等方式取得的证据,积极采取证据保全、现场勘验等措施,准确查明侵权事实;对拒不配合证据保全、现场勘验的,依法推定行为人承担相应的不利后果。

(三)强化统筹协调理念,发挥司法裁判导向作用

贯彻保护创新与制止权利滥用并行不悖的理念,让“真创新”受到“真保护”,借“低质”知识产权牟利的行为无路可行。准确把握惩罚性赔偿的适用条件和情形,发挥惩罚性赔偿对恶意侵权的威慑制止作用。在侵害“玻璃石英纤维”技术秘密案件中,对实施窃密行为并重复实施侵权的被告判决承担惩罚性赔偿,合计赔偿权利人经济损失1.9亿元。在涉“正畸托槽”医疗器械侵权案件中,对销售无说明书、无合格证医疗器械的侵权人,依法判决按侵权获利两倍承担赔偿责任。同时,坚决制止知识产权领域权利滥用,禁止借助知识产权开展不正当竞争。在涉办公桌椅系列外观设计专利争议中,判决恶意起诉的权利人赔偿被诉侵权人诉讼开支13万元。

(四)厚植司法为民情怀,延伸司法服务职能

持续打造“高新企业有所呼,知产法官必有应”服务品牌,为企业科技创新保驾护航。以东湖高新技术开发区、武汉经济开发区等高新技术企业密集区域为支点,走进国家级科创园区及重点高新技术企业,开展实地调研、座谈交流。做好知识产权普法宣传,聚焦人民群众所需,加大对终端商户和民生领域相关的知识产权案例宣传。开展法官进企业、进社区、进校园活动,以发布知识产权保护小视频、相约“周二之约”直播间、开展示范庭审、举办沙龙研讨等方式加大普法宣传力度,打造“法润江岸?知产新语”等特色宣传品牌,提升全社会知识产权保护意识。

结束语

习近平总书记指出,创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。武汉两级法院将紧紧围绕中央关于加强知识产权司法保护工作的部署,发挥司法保护稳定创新预期、推动创新发展、优化竞争环境的作用,以更高的政治站位、更实的创新举措、更优的服务水平,踔厉奋发、埋头实干,切实推动知识产权审判工作提质增效,为武汉建设国家科技创新中心和国家中心城市作出更大贡献!

扫码获取白皮书

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号