将已经注册为图形商标的格纹图案作为围巾印花进行装饰性使用,是否构成商标侵权呢?

近日,上海普陀区人民法院(以下简称普陀区人民法院)审结了一起涉及“真假格纹”的侵害商标权纠纷案件。

基本案情

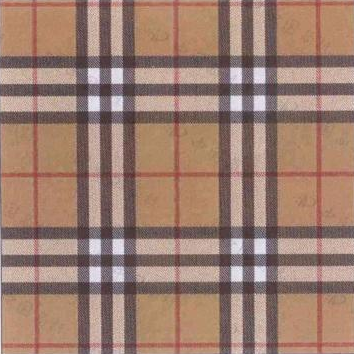

格纹图案是博某有限公司(以下简称博某公司)最具影响力和标志性的设计元素之一,其于20世纪70年代就在英国将格纹图案注册为商标,并于2000年在中国获得格纹商标的注册,第G732879号、第13790169号、第G987322号商标(以下统一简称权利商标)均被核准使用在第25类服装配饰商品上,其中第G732879号商标于2014年被认定为驰名商标。

第G732879号商标

2019年,博某公司发现绫某公司在多个网购平台上销售多款名为“经典英伦格子围巾”“欧美风”“彩色格子”的围巾商品,使用与权利商标相同或近似的格纹图案。博某公司遂诉至法院,要求绫某公司停止侵权并销毁库存侵权商品,另赔偿博某公司损失150万元。

绫某公司被控侵权围巾图样

博某公司认为,其格纹商标经过特殊设计,具有固有显著性,且经过其长期、广泛、持续地宣传和使用,已与博某公司形成了稳定的唯一识别关系。绫某公司将与其权利商标相同或近似的格纹图案平铺使用于围巾上,属于能够识别商品来源的商标性使用行为,极易造成相关公众混淆。被诉侵权围巾的吊牌、包装袋上仅显示绫某公司的名称、地址,消费者看到上述信息即会认为该围巾由其生产,绫某公司作为侵权商品的生产者、销售者,理应承担侵权责任。

绫某公司辩称,首先,被告围巾上使用了其公司品牌文字商标,与原告围巾上使用的“B××××”文字商标不同,故两者区分商品来源的差异是各自的文字商标,被控侵权围巾上的格纹图案仅系装饰性使用,与权利商标既不相同也不相近,不会造成消费者混淆。其次,被控侵权围巾系被告向第三方采购所得,绫某公司的经营范围不包括生产,并非被控侵权围巾的生产商,绫某公司销售不知道构成了侵权的商品且能够说明合法来源,不应承担赔偿责任。

人民法院审理

普陀区人民法院经审理认为,将商标用于商品、商品包装等处,以及其他商业活动中,用于识别商品来源,即商标法意义上的使用。博某公司注册的第G732879号商标主要以驼色为底色,配以黑色、白色及红色条纹组成。涉案权利商标均主要由三条水平状粗直线与三条垂直状粗直线以直角相交,形成格子图案。在形成的较大格子中间位置,再由较细的多组十字形切割线(两组垂直交叉的线条)从粗线形成的较大格子中间等分贯穿分割。被控侵权围巾上的格纹图案虽在线条宽窄上与上述权利商标略有不同,但以相关公众的一般注意力为标准,二者在视觉上基本无差别,加上权利商标曾被认定为驰名商标,具有较高知名度,当相关公众看到被控侵权围巾上的格纹图案时,易对商品来源产生误认或者认为其与博某公司有特定的联系。绫某公司未提供证据证明其系从案外人处购得围巾,而被控侵权商品的吊牌上仅标注绫某公司名称、地址、电话,客观上起到了表明商品生产者的作用。绫某公司生产、销售被控侵权围巾的行为侵犯了博某公司的商标专用权。

最终,人民法院判决绫某公司停止侵权、销毁库存侵权商品,并赔偿经济损失及合理开支共计40万元。案件上诉后,二审法院作出维持原判的终审判决。

法官说法

潘上上 上海市普陀区人民法院知识产权审判庭法官助理:

在同一种商品或者类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似的标识,即使抗辩作为装饰图案使用,如果能够起到识别商标来源的作用,造成相关公众混淆误认,即构成商标侵权。

1. “装饰性使用”还是“商标性使用”?

商标受保护的基础体现在识别功能上,司法裁判中判断商标性使用是否构成尤为重要。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”从法条文义来看,相关公众能够通过某一标识识别不同商品或者服务的来源,是认定该标识构成商标性使用的关键。

本案中,原告权利商标经其长期、广泛、持续地宣传和使用,已具有较高知名度,而被诉侵权商品上的格纹图案与权利商标相比,两者在格纹颜色搭配、排布方式、线条组合等方面一般无二,在视觉上基本无差别,这使得相关公众在看到被诉侵权围巾时,不仅将该格纹图案当成美化商品的印花,而且可能产生被诉侵权商品的来源与博某公司具有特定联系的误认,在此情况下,该格纹图案并非简单的装饰性图案,向相关公众传达的是识别商品来源的功能。即使被控侵权围巾上贴附了被告经合法授权的文字商标,但将图案或标志作为商品装潢或商标使用,并非非此即彼的矛盾关系,并不是商品上使用了文字商标,发挥识别商品来源功能的就只能是该文字商标,商品上印制的装饰性图案就当然地被排除构成商标性使用的可能性。只要格纹图案起到了识别商品来源作用,就是构成商标性使用的标识。

2. “生产商”还是“销售商”?

合法来源抗辩是侵害商标权案件中的常见抗辩事由。《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款规定:“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。”司法实践中,人民法院不仅要审查销售商是否确实不知道或不应当知道所购入的商品构成侵权,还需审查销售商提供的供货商身份信息是否真实,其是否以合理价格购入商品。

本案中,绫某公司作为一家注册资本300万元的公司,采购流程应当是相对正规、完备的,其声称系从案外人处购得商品,但并未提供证据证明存在真实的供货商及所支出的合理对价,结合被诉侵权围巾的吊牌上仅标注绫某公司的名称、地址及电话,消费者自然会认为被诉商品由其生产,在客观上起到了表明被控侵权商品生产者的作用。而即使被控侵权围巾的生产者另有他人,但根据绫某公司与案外人签订的《商标使用许可合同》,亦能认定绫某公司至少处于委托生产者的地位,产生的法律后果仍应由被告承担。

另,企业登记的经营范围与其实际经营范围不一致并非个例,绫某公司仅以此作为抗辩理由,并不充分。故绫某公司所主张的合法来源抗辩不能成立,其作为侵权围巾的生产者,应对其生产并销售商品的行为承担相应侵权责任。

法官在此提醒,广大市场主体应当坚持诚实守信原则,提高知识产权保护意识,依法规范使用己方注册商标,对他人注册商标进行应合理避让,共同营造公平竞争、开放有序的市场环境。

法条链接

《中华人民共和国商标法》

第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权

……

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

……

第六十四条 ……

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第十一条 商标法第五十七条第(二)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。