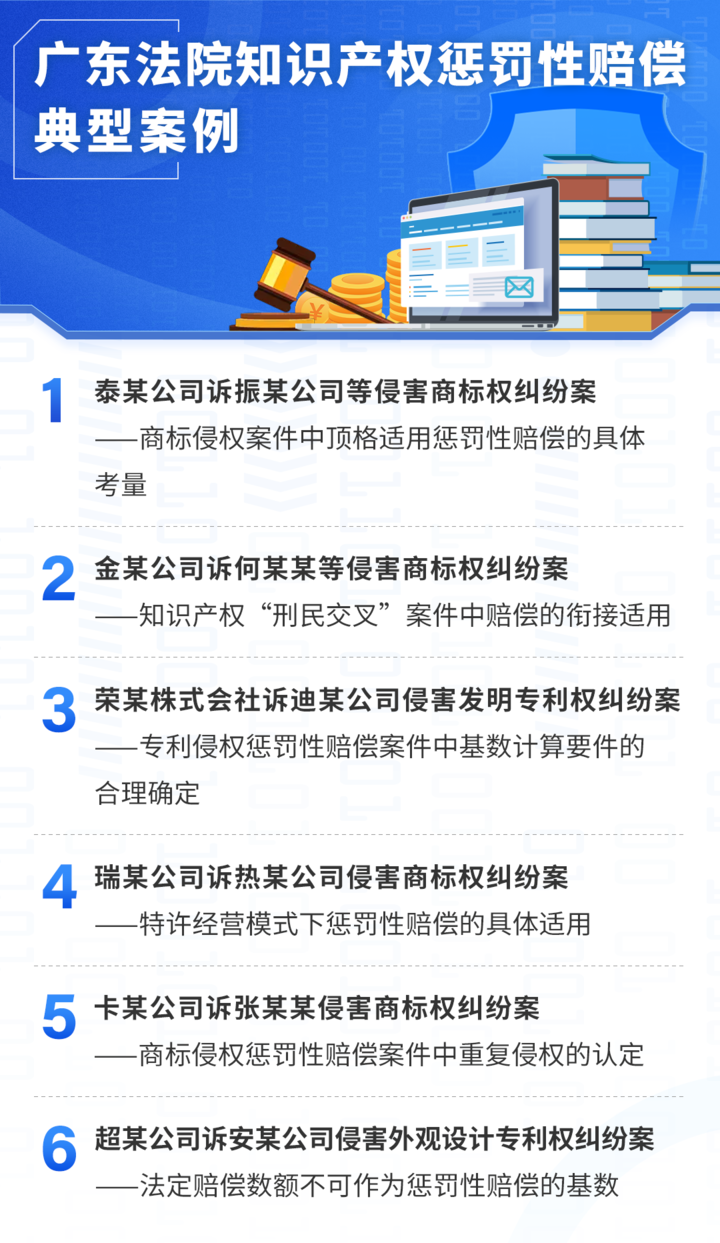

7月17日,广东省高级人民法院发布一批知识产权惩罚性赔偿典型案例,对搭知名品牌便车、以隐蔽方式重复侵权、生产销售假冒商标产品、侵害他人发明专利等恶意侵害知识产权行为,依法适用惩罚性赔偿制度,彰显知识产权市场价值,平等长久保护各种所有制经济产权。

此次共发布6个案例。在涉“枫叶”商标案中,法院顶格适用5倍惩罚性赔偿,严厉惩处侵权恶意明显、情节极其严重的侵权行为,维护公平竞争的市场秩序。在荣某株式会社诉迪某公司侵害发明专利权纠纷案中,法院综合考量销售额、营业利润率、专利贡献度等因素,合理确定惩罚性赔偿基数,平等保护中外经营主体的知识产权。在瑞某公司诉热某公司侵害商标权纠纷案中,依法适用举证妨碍规则,根据权利人举证的侵权人收取的品牌使用费计算侵权获利,促进中小企业规范经营,持续优化法治化营商环境。

近年来,广东法院充分发挥知识产权审判职能作用,坚持严格保护理念,依法加大司法判赔力度,确保权利人获得充分足额赔偿,让恶意侵权者付出代价。2024年,全省法院在32起知识产权民事侵权案件中依法适用惩罚性赔偿,支持率近六成,判赔总额近2亿元,以强有力司法护航广东加快发展新质生产力。

扫描二维码获取部分案例判决

01 泰某公司诉振某公司等侵害商标权纠纷案——商标侵权案件中顶格适用惩罚性赔偿的具体考量

裁判要旨

侵权人与权利人存在权利商标商品的经销、代理等特定关系,清楚权利商标知名度情况,仍故意超出其商标注册范围将近似的商标使用在与权利商标相同的商品上,可认定具有侵权恶意。侵权人生产的产品基本为侵权产品,侵权持续时间长,侵权范围广,侵权获利巨大,可认定侵权情节特别严重。对于恶意侵权和侵权情节特别严重的侵权行为,顶格适用惩罚性赔偿。

基本案情

泰某公司是成立于2000年的广东企业,自2004年开始生产“枫叶”牌玻璃胶产品,销售至全国各地,在行业内有较高的知名度。振某公司曾是泰某公司“枫叶”牌玻璃胶的独家代理销售商,2005年就知晓泰某公司核定使用在玻璃胶商品上的“枫叶”注册商标。振某公司曾试图在玻璃胶等商品上申请注册“楓葉”商标,但于2008年9月被国家商标局驳回。在长达近二十年的时间里,振某公司在玻璃胶商品上使用其享有的核定使用在硅胶商品上的“楓葉”注册商标。为了蒙蔽经营者和消费者,振某公司以“酸性硅胶”为名生产和销售玻璃胶商品,在黑龙江地区大范围经营。泰某公司提起诉讼,请求振某公司等停止商标侵权行为,惩罚性赔偿泰某公司经济损失3000万元。

裁判结果

广东省高级人民法院生效判决认为:硅胶与玻璃胶既不是同类商品,也不是类似商品。振某公司在玻璃胶类商品上使用其“楓葉”注册商标,超出了该商标核定商品的范围,不具有合法依据,侵害了泰某公司“枫叶”注册商标专用权。振某公司搭“枫叶”商标的便车属于明知故犯,侵权持续时间长、范围广、获利巨大,在黑龙江地区达到了家喻户晓的程度,侵权情节极为严重,具有顶格5倍适用惩罚性赔偿的必要性。通过查明振某公司的侵权获利作为惩罚性赔偿的基数,计算得出的赔偿数额为5000余万元,故对泰某公司关于赔偿经济损失3000万元的诉请予以全额支持。

典型意义

本案明确了对于侵权恶意明显和侵权情节极为严重的侵权行为,可顶格适用惩罚性赔偿,以有效遏制侵权行为。同时本案确定的惩罚性赔偿数额具有全局性、一揽子解决纠纷的性质,彰显了人民法院大力保护知名品牌、严惩侵权源头的鲜明态度,有助于激发企业创新活力、维护公平竞争的市场秩序。

02 金某公司诉何某某等侵害商标权纠纷案——知识产权“刑民交叉”案件中赔偿的衔接适用

裁判要旨

侵权他人知识产权,同时构成刑事犯罪的,刑事裁判确定侵权人已向权利人支付足额赔偿款,仅仅是刑事程序中对刑事犯罪造成损害的认定,不必然免除侵权人的民事赔偿责任和惩罚性赔偿责任。适用惩罚性赔偿时,可以民事侵权获利或违法所得数额作为基数,并在赔偿总数中扣减侵权人在刑事案件中已实际支付的赔偿款。对于刑事案件判处罚金并执行完毕的,民事案件可以适当降低惩罚性赔偿的倍数。

基本案情

金某公司享有第九类“印刷电路”等商品的商标。何某某、邱某某系该公司的副总经理,鲁某系公司员工及邱某某妻子,李某系何某某妻子。该四人成立智某公司,对外谎称是金某公司下属公司,并委托金某公司合作方生产使用多个类似金某公司产品标识的印刷电路板,再另行组装成液晶显示模块销售给金某公司客户,销售金额约300万元。何某某、邱某某、李某、鲁某因制造、销售假冒金某公司注册商标的印刷电路板,构成假冒注册商标罪,被判处有期徒刑及罚金。李某向金某公司支付10万元赔偿款,刑事裁定认定金某公司因犯罪造成的损失已获足额赔偿。金某公司请求对何某某等四人适用惩罚性赔偿经济损失271.62万元及合理维权支出28.28万元。

裁判结果

广东省高级人民法院生效判决认为:何某某等四人在印刷电路及组装的液晶显示模块上使用被诉侵权标识,构成商标侵权。何某某、邱某某身为公司高管,联合配偶,假冒金某公司商品并销售给金某公司客户,侵权故意明显、侵权情节严重,应按照销售液晶显示模块的侵权获利95.13万元作为惩罚性赔偿的基数,并依据侵权发生时的商标法顶格适用3倍的惩罚性赔偿。但考虑四人已在刑事案件中被处以罚金且执行完毕,故对其施以2倍的惩罚性赔偿,计算得出赔偿金额为285.39万元。遂对金某公司关于赔偿经济损失271.62万元的诉请予以全额支持。经在赔偿总额中扣减李某已支付的10万元赔偿款后,判决何某某等四人连带赔偿金某公司经济损失261.62万元、合理维权支出5万元。

典型意义

本案明确了对于故意且情节严重的侵权人,即便已被执行刑事罚金并主动足额赔偿权利人因犯罪造成的损害,权利人仍可就侵权所造成的损害诉请惩罚性赔偿,为知识产权“刑民交叉”案件适用惩罚性赔偿制度提供了法律适用的有益参考,传递了人民法院严厉打击涉及刑事犯罪的严重侵权行为,充分保护知识产权的司法信号。

03 荣某株式会社诉迪某公司侵害发明专利权纠纷案——专利侵权惩罚性赔偿案件中基数计算要件的合理确定

裁判要旨

在侵权产品总销售额可以确定的情况下,应认定具备以侵权获利确定赔偿数额的基础。侵权产品销售时存在与赠品搭配出售的情形,可在确定利润率及专利贡献度时予以适当考虑。在确定营业利润率时,可结合行业平均利润率、侵权人委托出具的审计报告等综合认定。在确定专利贡献度时,可结合专利技术方案是否为核心技术、技术方案的可替代性程度等因素,并合理扣除其他专利权、商标权等权利所产生的利益后,综合予以认定。

基本案情

荣某株式会社是“合成多核苷酸的方法”的发明专利权人。该专利是荣某株式会社以其关联专利为基础,对LAMP法(环介导的等温扩增)核酸合成效率的改进。迪某公司曾是荣某株式会社LAMP法相关产品的经销商,在2018年因侵害本案专利权及关联专利权,被判决赔偿荣某株式会社200万。2019年,迪某公司就本案侵权产品重新申请注册证,并实施制造、销售、许诺销售行为。荣某株式会社遂诉至法院,请求适用惩罚性赔偿其经济损失及合理开支共2850万元。

裁判结果

广州知识产权法院经审理认为:迪某公司制造、销售、许诺销售的侵权产品落入涉案专利权保护范围,构成侵权。迪某公司作为荣某株式会社的前经销商,在其产品侵害本案专利后,再次注册并实施未实质性修改技术方案的新产品,侵权持续时间长,销售范围广,符合惩罚性赔偿的适用要件。

根据被诉侵权产品附赠品总销售额乘以营业利润率再乘以专利贡献度,计算得出迪某公司的侵权获利作为惩罚性赔偿的基数。根据迪某公司主观过错及其侵权情节等因素,确定适用2倍惩罚性赔偿。判决迪某公司赔偿荣某株式会社经济损失及合理开支239万余元。最高人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。

典型意义

本案明确了侵权产品附赠品销售额的认定规则及营业利润率、专利贡献度的综合考量因素,为专利侵权中惩罚性赔偿基数的合理确定提供了可供参考的路径。本案系涉生物医药类发明专利的涉外案件,体现了人民法院坚持平等保护中外主体知识产权的鲜明态度,有助于营造良好的法治化营商环境。

04 瑞某公司诉热某公司侵害商标权纠纷案——特许经营模式下惩罚性赔偿的具体适用

裁判要旨

侵权人明知权利商标具有较高知名度,通过特许经营方式使用与权利商标近似的标识,并进行全方位模仿,可认定具有商标侵权的主观恶意;在全国范围内广泛发展加盟商,收取高额费用,可认定侵权情节严重。在侵权人无正当理由拒不按人民法院的责令要求提供其掌握的品牌使用费账簿、资料的情况下,可参考权利人的主张和证据,以侵权人向加盟商收取的品牌使用费计算惩罚性赔偿的基数。

基本案情

瑞某公司为某连锁咖啡注册商标的权利人,自2017年开始运营咖啡门店,经过其长期的宣传使用,该品牌已具有较高知名度。热某公司为某咖啡品牌经营者,于2022年注册了“幸某咖啡”商标,在全国范围内有86家加盟店。各加盟店的门头招牌、咖啡杯、手提袋、账号头像、宣传图片等处均突出使用多个类似瑞某公司标识。瑞某公司遂诉至法院,请求判决热某公司停止前述侵权行为,消除影响,惩罚性赔偿瑞某公司经济损失及合理维权支出共500万元。

裁判结果

深圳市福田区人民法院生效判决认为:侵权标识与涉案商标在组合元素、构图特点、视觉效果方面高度近似,构成近似商标,侵犯了瑞某公司的注册商标专用权。热某公司明知瑞某公司涉案商标具有较高知名度,仍使用多枚与涉案商标近似的侵权标识,全方位模仿瑞某公司,侵权故意明显。热某公司拥有大量加盟店,侵权范围广、规模大,收取品牌加盟费获利巨大,侵权情节严重。法院依法责令热某公司提交其掌握的品牌使用费相关证据,但其未能提交,构成举证妨碍。遂根据瑞某公司的举证计算热某公司收取品牌加盟费的侵权获利至少为172万元,适用2倍惩罚性赔偿,确定商标侵权赔偿数额为516万元。判决对瑞某公司关于500万元经济损失及合理开支的诉请全额予以支持。

典型意义

本案依法对全方位模仿知名品牌的多枚商标并广泛发展加盟商的商标侵权行为适用惩罚性赔偿,积极适用举证妨碍规则,按照侵权人收取的品牌使用费计算其侵权获利,充分保护了民营企业知名品牌,同时对提高中小加盟商甄别“假品牌”的风险防范意识具有积极意义,为促进民营经济高质量发展提供了有力司法保障。

05 卡某公司诉张某某侵害商标权纠纷案——商标侵权惩罚性赔偿案件中重复侵权的认定

裁判要旨

侵权人在前案侵权诉讼中与权利人达成和解承担侵权责任后,通过原侵权渠道将客户资源导流至新的侵权渠道,变换手段以更隐蔽的方式继续实施相同侵权行为的,属于重复侵权,构成故意侵权和情节严重,应适用惩罚性赔偿。可依当事人申请调取各侵权渠道的交易明细,通过查明侵权人的侵权获利数额确定惩罚性赔偿的基数。

基本案情

卡某公司是某知名珠宝及钟表品牌商标的权利人,该商标被国家工商行政管理总局及法院生效裁判文书多次认定为驰名商标,享有极高知名度。卡某公司曾就张某某销售侵犯上述商标权的手表诉至法院,张某某与卡某公司达成和解协议,承诺停止侵权、销毁库存侵权手表,并向卡某公司支付赔偿款12万元等。但张某某未停止侵权行为,转而将客户从原侵权微信店铺导流到个人和关联人员微信账号以及新开设的微信店铺中,继续销售侵权手表。卡某公司遂诉至法院,请求判令张某某停止侵权,适用惩罚性赔偿卡某公司经济损失及合理费用共300万元。

裁判结果

广州市越秀区人民法院生效判决认为:涉案商标知名度较高,张某某在前案诉讼达成和解后并未停止侵权行为,继续牟取非法利益,构成重复侵权,还利用关联人员微信账号销售侵权手表,意图规避侵权责任。其主观故意明显,侵权情节严重,应适用惩罚性赔偿。法院依法调取张某某的交易明细后,核算其侵权期间的销售金额,再根据同行业平均利润率确定其侵权获利作为惩罚性赔偿的基数,适用2倍惩罚性赔偿。判决张某某赔偿卡某公司经济损失66万余元及合理维权费用5.5万元。

典型意义

本案系以隐蔽方式实施重复侵权行为的典型案例。侵权人采用重新注册店铺,使用多个微信账号私下交易,通过支付宝收款等多种方式,试图逃避侵权责任。人民法院依法调取交易明细准确查明侵权人的侵权获利,适用知识产权惩罚性赔偿制度对重复侵权行为予以严厉打击,有效发挥惩罚性赔偿的威慑和惩戒功能,有助于提升社会公众尊重、保护知识产权的意识。

06 超某公司诉安某公司侵害外观设计专利权纠纷案——法定赔偿数额不可作为惩罚性赔偿的基数

裁判要旨

惩罚性赔偿应当依法适用。原告的实际损失数额、被告的违法所得或者侵权获利数额、权利许可使用费的合理倍数均可以作为知识产权惩罚性赔偿的基数。知识产权法定赔偿与惩罚性赔偿是基于不同的背景、法理和价值设立的两种不同的损害赔偿制度,法定赔偿数额不能作为惩罚性赔偿的基数。

基本案情

超某公司系“投光灯”外观设计专利权人,其于2017年以安某公司及其关联企业侵害该专利权为由诉至法院,在关联企业请求宣告该专利权无效未果后,安某公司及其关联企业与超某公司达成和解。2020年6月,超某公司发现安某公司继续制造、销售、许诺销售与前述案件侵权产品外观一致的产品,遂诉至法院,请求以安某公司的侵权获利作为基数对其适用惩罚性赔偿。二审法院责令安某公司限期提交被诉侵权产品销售资料、公司财务账册资料,用于查明其侵权获利情况,并告知若其不按时提交应承担相应的不利法律后果。安某公司予以拒绝。

裁判结果

广东省高级人民法院生效判决认为:安某公司在本公司以及关联公司相继因侵害本案专利权被提起侵权诉讼并达成和解后,继续制造、销售、许诺销售外观相同的侵权产品,构成故意侵权且情节严重,应适用惩罚性赔偿。在安某公司构成举证妨碍的情况下,依法参考超某公司的主张和证据确定安某公司的侵权获利为7.92万元。以该侵权获利作为基数,适用2倍的惩罚性赔偿,判决安某公司应赔偿超某公司经济损失23.76万元及合理开支5万元。

典型意义

本案明确了知识产权惩罚性赔偿的基数不可为法定赔偿数额,但可适用裁量的侵权获利确定,对法定赔偿与裁量性赔偿进行了清晰的区分。本案充分利用举证妨碍的证据规则,裁量确定惩罚性赔偿的基数,对类案的审理具有指导意义,体现了人民法院加大创新成果保护力度、依法合理适用知识产权惩罚性赔偿的鲜明立场。

京公网安备 11010502049464号

京公网安备 11010502049464号